|

| > PROFILE > WORKS > REVIEW > YOUTUBE > LINKS > TOP |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『Opus No.10』2019年2月22日(金)~24日(日)@下北沢ザ・スズナリ ―「OM―2」 の新作Opus No.10 の上演に寄せて― いつも自分が本当に生きているのかどうかを確かめるために、あなたはこれを見に行かなければならない。 原田広美(舞踊評論家、心理療法家) O M-2と言う劇団名は、これまで知らない人にはよく分からないだろう。私が彼らの舞台を知ったのは、2001年。すでに心身の病と密接な匂いを発散させていた『K氏の痙攣2』を横浜の大きな会場と、OM-2主宰者の真壁茂夫が経営する「神楽坂die pratze」で見た。その時には、すでに劇団名は「OM-2」であったが、1987年の旗揚時には、「黄色舞伎團2」(読み方:おうしょくまいぎだん・ツー)だったのだ。それで「おうしょく」の「O」と、「まいぎだん」の「M」で、「OM」となったとされているが、果たして本当なのだろうか。私 が疑念を抱いたのは、真壁が主宰していた劇場、今はなき「神楽坂die pratze」と「麻布die pratze』で、2001年に行われた「21世紀舞踏典」なども見ながら仕上げた『舞踏大全~暗黒と光の王国』(現代書館)を刊行後、レクチャーやダンス・フェスティバルの取材で、ウィーンに行ってからだ。ウィーンは、パリと競り合うような中欧の京で、東欧からの闇も含んだ、面白い場所である。絵画では、1900年前後からアカデミーから飛び出して分離派を結成したクリムト、シーレ、ココシュカなどが名高い。そしてフロイトの『夢判断』の刊行も、1900年。またジョン・ケージが、師と仰いだ12音階・無調派で、現代音楽の祖であるシェーンベルクも、ウィーンで生まれた。

そ して第二次世界大戦後を見ると、1960年代の早い時期からヘルマン・ニッチュのウィーン・アクショニズムがある。それは、当時国際的に広がったアクション・ペインティングにとどまらず、動物の血などを用いた黒魔術的な儀式などのパフォーマンスへと、発展を見せた運動だった。それらはモーツァルト、ベートーベン。シュトラウスなどと共に、ウィーンの人々の自慢だが、ヘルマン・ニッチュの劇団は「OMシアター」ではないか。もともとは「黄色舞伎團」だとは言え、なぜそれに2がついていたのか? 大いに、怪しい。ま たウィーンで得たオーストリアの友人によれば、die pratzeというのは、何か凶暴な?動物の手である、と言う。ただし、「OM-2」の主宰者の真壁によれば、die pratzeは「僕たちにとっては、別の方の意味。不器用な手という意味で使っています」という返事がいつも返って来る。ニッチュの「血ノリ」と、2000年代以降、黒子から稽古の場で即興的に変容し、それを真壁が受け入れ、その後は劇団の中心的な俳優になった佐々木敦が心身の奥底から噴出させる、トラウマによって抑圧されていた感情を吐き出し、叩きつけるような場面で見られる「血ノリ」の一致も、偶然なんだということになる。だって、「黄色舞伎団2」の始まりは、俳優たちが「檻」の中から、観客に「視線」を向ける(見つめる)劇だったのだから。そこには感情や血ノリの放出などなかった。だ が、そこには俳優たちと観客達の間に、何が起きるか分からない、という点では「冒険的で危険」とも言える「即興」的な要素が、すでにあった。ダンスの話になるが、ポスト・モダン・ダンスの母と言われるアンナ・ハルプリンも、1950年代に始めた静かな「即興」から、しだいに激しい感情が湧き出ることに悩んだ。だが、それはシェーンベルクなどと同様、ユダヤ人であったために、大戦を機に、ドイツからアメリカに逃れざるを得なかったフリッツ・パールズが創始した、「ゲシュタルト療法」のワークをパールズからダンサー一同で、数年かけて学ぶうちに、感情を扱えることが彼女の特技の一つになったような所がある。1 960年代の公民権運動が絶頂だった時代にハルプリンが行った、白人と黒人をまじえた「アメリカ合衆国の儀式」というワークショップ。そして1980年代以降のエイズや癌患者と健常者で行った「サークル・オブ・ジ・アース」というワークショップ。それらの中で、参加者達から噴き出す感情を扱うことができたのは、ハルプリンが表現者(ダンサー)でありながら、そのようなセラピーの文脈をも、押さえていたためであると思われる。私 は、たまたまパールズの末裔でもあり、ゲシュタルト・セラピーも扱うセラピスト(心理療法家)なのだが、「OM-2」の、特に佐々木敦の演技は、その手のセラピーのワークと酷似している。時には過食気味の佐々木が、冷蔵庫を床にたたきつけて感情を心身から爆発させ、雑誌を引きちぎり、そして「お母さん、僕の人生がこうなったのは、もはやあなたのせいではなく、僕のせいだけれども、でもお母さん・・」と叫んだりしたこともあった。冷蔵庫や雑誌を用いた演技は、2001年の「いつか死んでゆくであろうすべてのものたちへ」であった。真 壁は、人間の「核」という言葉を大事にしている。「核」に吹き荒れる感情~〈それは固まっている人もいれば、抑圧されている人も、逆に希薄な人もいる。なぜなら「防衛」の形は、人によって、すべて違うから〉~の表出こそが、演劇の中心であってもいい、という考えを持っているようだ。兄が、見染めた女性との結婚を親から拒まれた時の、断末魔の苦しみの叫び、それを聞いた真壁は「そういうものが自分にとっての本物の演劇でありたい」と思った瞬間があったものらしい。今 回の新作『Opus No.10』(作品、No.10)の予告宣伝映像では、私が「OM-2」の劇のタイトルで一番好きな、2001年の「いつか死んでゆくであろうすべてのものたちへ」の前半の、「いつか死んでゆく」と言う言葉がリピードされていた。また、これも私が大好きだった2006年の『作品No.4-リビング―』の、生きるという言葉も押し出されていた。「生きると死ぬ」は、人間にとっての不変である。ハルプリンの「サークル・オブ・ジ・アース」のワークショップでも、最終日には、目撃者と名づけられた観客達の前を、参加者の一人一人が「I want to live!」と叫びながら、走る。た だし、それらと同様に「人間の生きる根拠」に食い込みながらも、けっして個人の内面の感傷に終わらないのが「OM-2」である。私達は、地球の中で、社会の中で、人類の歴史の中で生きているのだから。現在は、冷戦後の時代だが、予告宣伝映像には、大戦の記憶、原爆投下の衝撃、ヒロヒトの肉声、老齢化社会、核の問題なども取り込まれているように思われる。また知らないうちにできてしまった「人間を囲う檻を破ろう」とする、一人一人の中から放出される衝撃もドラムに叩きつけられて・・。ヒロヒトの肉声は、2012年に、何と「真壁茂夫×韓国人俳優」で上演した『一方向』で登場したものだった。それを韓国人俳優達とのコラボレーションで用いたとは、何という「冒険」であったか。私の観劇史に大きな衝撃を残した。最 後に、「OM-2」の芝居は、真壁の台本から生まれるものではない、ということを述べておかねばならないだろう。それは、いつも「共同創造」で創られるのだ。これまでには、3日3晩も、話し合いが続いたこともあった、と聞く。創作の過程が、「即興」なのである。今こう書いて、思い出したのが、ドイツ表現主義舞踊の末裔だったピナ・バウシュの創作法である。俳優達の一人一人の「核」から生み出されるものを結集し、あれやこれやとやりながら、「OM-2」の舞台は創作されてゆく。だから、どうなるのか、文字通り分からない。この人間の「核」に問う「生の創作」に、あなたは耐えられるのか。いつも自分が本当に生きているのかどうかを確かめるために、あなたはこれを見に行かなければならない。

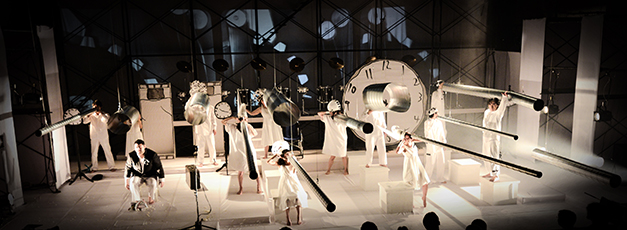

『ハムレットマシーン』2007年2月8日(木)~10日(土)@日暮里SUNNY HALL ハムレットマシーン 片山幹生(批評家、早稲田大学非常勤講師) 壊 れて制御できなくなった機械が暴れ回って彷徨している感じの舞台。ミュラーの原作は

ハ イナー・ミュラー作品連続上演企画、ハイナー・ミュラー/リンク参加作品。この企画で五団体のハイナー・ミュラーの舞台を見たのだが(正確にはハイナー・ミュラーのテクストに触発された舞台作品が多かったように思うが)、今日のOM-2の公演は表現の独創性とインパクトの強烈さで他の公演をはるかに突き放したものだった。「 正統的」な前衛スタイルのスペクタクルだった。意表をつく独創的なギミックの数々、徹底したナンセンス、表現の圧倒的強度、そしてどことなく間抜けなユーモラスさなどの要素が高い密度で組み合わさった極上の前衛娯楽だった。構成は3部構成だったが、序破急に静かで皮肉に満ちたエピローグがくっついたような感じだった。一組の男女によって演じられる第一部が序破、太った男の熱いパフォーマンスが急。表現の興奮が最高潮に達したあと、静かに弛緩するエピローグが一人の女優によって演じられる。自由に改変されていたが、OM-2の舞台はまさしくあの「ハムレットマシーン」の原作に含まれた濃厚な毒と破壊力を想起させるものだった。その表現の強度と奇想天外な想像力に驚嘆し、そしてその徹底した無意味さがつきつける落差の突飛のなさに爆笑する。驚異的な濃度の一時間強を大いに堪能する。この世界はやみつきになりそうだ。

日 暮里のSunny_Hallはリコーダーのコンサートなどで何回か行ったことがある。芝居の公演を見に来るのは今回が初めて。OM-2公演も今日が初体験だった。開演三〇分前に受付に行くと既にかなり長い列ができていた。受付順の整理番号配布入場制だった。客入れに若干手間取り15分ほど開演が遅れる。劇場の中に入ると、中央の床の部分が舞台となっていて、客席はその周りを円形に二列囲むかたちで配布されていた。さらにその客席の後ろ側に、二段の櫓状の鉄骨建造物が3メートルぐらいの高さに組まれていて、そこにも客席が設置されていた。観客は全部で300人強だと思う。舞台となる中央部は直径12,3メートルほど、中央が幅10センチ、縦横10メートルほどの巨大な壁が設置され、舞台のパーティションとなっている。僕が座っていたい位置から見えるほうには、壁の前に一脚の椅子が置いてあった。開 演前は客席にのみ暗いスポットライトが当たる。客入れが終わってしばらくすると暗転。暗転がしばらく続くと、舞台を分かつ隔壁の部分がぼんやりと照らし出せる。しばらく照らし出したあとでアナウンスが流れる。そのアナウンスは公演の終了を告げるものだった。まだ最初の暗転から5分ほどしか経過しいてない。最初に劇場内に入った時と同じ、客席側にぼんやりとしたスポットライトが当たる状態になる。客席がざわめく。五分ほどそのまま客席は放置される。「まさかこれで終わったわけではないだろうけど、でももしかして」と観客が不安を覚えるようになったころ、円形に配置された客席の後ろ側をかなり速いスピードで一台の自転車が周回しはじめる。しばらくすると一組の男女が中央部に入場してくる。また別の自転車が今度は客席の内周をぐるぐると回り始める。男女は中央空間を隔てる壁の左右に分かれる。僕 の座っている位置からは、男優は壁の向こう側に隠れてしまいよく見えない。ミュラーのテクストを狂ったような激しい調子で怒鳴ると服を脱ぎ始めた。壁のこちら側の女は、小型カメラで自分の顔の部分を映し出す。映像は女の座っている椅子の後ろの壁に映し出される。途中で女はそのカメラをぐっと飲み込む。胃カメラだったのだ。背景の壁に女の食道、胃、十二指腸などの様子が映し出される。自転車男二人は相変わらずぐるぐると走り続けたまま。女と男は携帯電話を通して、ほぼ同じ会話のやりとりを3度繰り返す。

こ の男女が退場した後、第二部が始まる。太った男の物語。だらしなくテレビを見ながらスナックをつまむ男。掃除機をかけっぱなしにして放置している。掃除機には透明で巨大な袋がくっついていて、その袋が次第に大きく膨らんでいく。突然の破壊行為。男は木製バットで室内にあった椅子、机、テレビをたたき壊し始める。羽根枕を押しつぶし、大量の羽がまき散らされる。掃除機にくっついていた巨大なビニール袋の中に男は入りなにやら絶叫して暴れ回る。この破壊シーンは、ミヒャエル・ハネケの「セブンス・コンティネント」を連想させる迫力だった。この男の周り、客席の内側の円周を山高帽をかぶり、黒いコートを羽織った男がずっと後ずさりしたままゆっくりと無言で回っている。男の狂乱ぶりがエスカレートしていく。周りから別の人間たちが中央舞台に入り込み破壊行為に荷担する。すると天井から驚くほど大量の男の写真のコピーが舞い落ちてくる。その写真のコピーは舞台を埋め尽くすほど大量だった。乱入してきた人間は倒れ込む。男はビニールの中で消化器をぶちまける。これは明らかに射精のアナロジーだ。男も卒倒した後、退場。中 央空間に静寂が訪れる。「アメイジング・グレース」が流れ始めると、スリップ姿の女が蝋燭をもって舞台中央に入ってくる。蝋燭を四方に置くと、女は中心におかれいたバケツから生魚を手づかみでとりだし、それをその場で食いちぎる。続け様に何匹かの生魚を食いちぎると、その生魚が入っていたバケツを頭の上に掲げ、中に入っていた水をかぶる。女はバケツをかぶったまま倒れ込む。「アメイジング・グレース」が流れ続けている。し ばらくして劇の終了を告げるアナウンスが流れ、客席に弱々しいスポットライトが当たる。

原田広美(舞踊批評家)

私 が初めて観た「OM-2」の舞台は、2002年春、シカゴの俳優達とのコラボレーションとして、横浜で上演された『K氏の痙攣』だった。そこには、いまや「OM-2」の舞台の核として君臨する<佐々木敦の場面>はなく、多人数の歪み・もがく姿態の背後にあった大きなスクリーンへ、最後に何十もの心理・精神療法の名称が、写し出されていた。そ れに対しては、とにかく「病理」という人間世界の「核」に、正面から向き合おうとする潔い姿勢と、「身体」およびそこから紡ぎ出されるモノローグや集合無意識的な世界からやって来るかの言葉を介して、直観的にそこへ切り込むリアルな感性を感じたものだ。それから5度目の春を迎えたが、そうした姿勢と感性は、確実なプロセスを経つつ、作品の中に発展的に貫かれて来たことを感じる。し かし、それは「外部」へ向かって発展するのではなく、「OM-2」の傾向として「病理」に向き合う以上、よりタイトな世界へと導かれる結果を生み出したようだ。それでいて、オタク的な卑小な「個」の世界に終始したことなど、一度もなかった。たとえば、2002年の秋の『いつか死んでゆくであろうすべてのものたちに』(麻布die pratze)では、後半の「過食症を思わせる佐々木による場面」と、前半に芝公園内に連れ出されて観た「軍圧的な緊張感を伴う場面」は、並行して置かれた。この作品は、ワルシャワ、グダンスク、ベルンを巡回した後の、いわば凱旋公演でもあったが、前述の一見かけ離れた2つの場面を「ポン」と並行して置いた演出感性には、いたく好感を覚えた。 そ れは地球上のかけ離れた二つの政治・経済状況(日常感覚でさえある)を感じさせると同時に、私たちに潜む「病理」の側が、外側である異次元・異時間に無頓着であること、もしくはそれらとの実感的な繋がりを奪われていることを示す表現であるようにも見えながら、私にはそれ以上に、大きくかけ離れた(上演場所も、劇場と野外にかけ離れていたが)二つの「病理」に見えた。ド イツにおける研究(アリス・ミラー著『魂の殺人』新曜社)で、戦前に「闇教育」と呼ばれていた家庭や学校で子供を抑圧しすぎる教育法によるトラウマ(ここでは子供の深層に残った心理的外傷)が、やがてはナチス追従者を増やす要因となった、という報告がある。全体としてはまだおぼろげでありながら、こうした内側と外側の問題に「繋がりを感じ始めた」ということこそが、現在の日本人のリアリティーであると私は思う。身 近な例を挙げれば、現在の日本は、80年代に教科書裁判を扱う本で出版社を起こした社長が、それに続く現在進行形の作業として、デート中のセクシャル・ハラスメントを考察・予防する本や、トラウマを癒すワークの本の出版に取り組む御時世である。それも転向した、という感覚ではなく、「それら両極は一つのもの」という、直感的な確信に基づく判断からだ。またそれは、80年代には、時には社会運動の集会にも身を寄せつつ、しだいに足下の「心身の問題の探究」をテーマに歩んだが、その後も、決して社会の動向と無関係には生きられなかった「私」の現実でもある。

2 003年のハイナー・ミュラー/ザ・ワールド参加作品『作品No.2』-ハムレットマシーンより-では、「病理」にこだわる「OM-2」らしく、ハムレットとオフィーリアは、現代の男女に置き換えられ、自らの「病理」を自覚するがごとく、携帯電話でボソボソと連絡を取り合っていた。大物語は「窒息」の中に閉じ込められ、それでも時間は全盛力で進むことを暗示するかのように、円形にしつらえた舞台と観客席の外側をスポーツ自転車が疾走していた。そして後半に、例の佐々木の場面が現れた。それは、希薄な「病理」の自覚の中にいる現代のハムレットとオフィーリアに潜む「核」に吹き荒れる肉体と精神の狂気にも見えた。あるいは等身大の一人の人間としてのハムレットの深層に吹き荒れる狂気であったかもしれない。そ して終演前には、白いドレスの女によって沢山のろうそくが点され、アメイジング・グレイスが流れ、大きな癒しの場となった。そこでは作品の始発では無自覚で雰囲気的だった「狂気」の領域が、途中から突然に顔を出したために、あからさまな癒しの場が必要だったように思われた。あるいは、一人一人の苦悩と生きざまの集積が、究極的には国家でもあるのだし、『ハムレット・マシーン』に解体された後も、ミュラーのエネルギーそのものは、『ハムレット』同様、国家的なサイズを志向したものであったために、大きな弔いの癒し(象徴としてのハムレットに対する)が必要だったのではないか、とも思う。同 様に、土方巽をはじめ、大野一雄、麿赤兒など、やはり国家的トラウマである戦後の心象を発火点として、肉体を器に一気に立上げた「舞踏」の舞台に、アメイジング・グレイスがよく似合ってきたこととも、期せずして一致した。しかし舞踏家達にとって、その心象は、国家的心象である以前に、いつもまず、自らの「核」に巣くう心象だった。私 が同世代の観客の一人として「OM-2」の舞台に好感を覚えるのは、権力に対する抵抗・反抗という図式の中で自らを正当化したり自虐するのではなく、まずもって「病理」を自覚している姿勢である。「病理」は他人ごとではなく、「私達」の問題である。これが80年代以降に青春を過ごした者達のナチュラルな感性ではないだろうか。8 0年代は、自己啓発セミナーから、グルイズム、エンカウンターやセラピーのワークショップまで、玉石混合ではありながら、自己を振り返り、自己分析・自己成長の中から体制の変化をも期待し始めた時期でもあった。現在は、内面の専門家でもあろう小説家(たとえば『なんとなく、クリスタル』の作者)が知事をする時代でもある。それらは、社会の「病理」に、私たちは否応なく影響されるが、同時に社会にも参与している、参与できる、という責任の取り方ではないだろうか。

つ まり私が「OM-2」の特徴として成功を納めて来たと感じるのは、「病理」を美意識の道具として用いるのではなく、また「病理」の状態・症状を表現の主軸として追うのでもなく、その上、「病理」という「ある極限状態」に追い込まれるまでの人間ドラマを描くことをも主体としなかった点である。「OM-2」の舞台に顕在したのは、「病理」そのものの痙攣と衝撃ではなかっただろうか。と にかく現在という時代の「現実」は、もはや高みからの見物・教示を許さない「のっぴきならない」現状を呈していると思う。たとえばそれは、バブル経済崩壊後の「窒息感」と共に、新たな現象として定着したかのように繰り返されてしまったサカキバラなどを始めとする弱者へのおぞましくも侮蔑的、あるいは虚無的、そして時にあまりに突発的な殺人事件のことである。最近の例では、結果として「死刑」になることをどこかで望んだために「殺人」を犯したらしい、と思われる事例までがあり、その倒錯ぶりには呆然とした。そ うしたリアルな危機感が、ドラマなし、感覚・精神・身体の衝撃と爆発、そこから人間性「窒息」の喘ぎのように紡ぎ出されるモノローグを通して上演される「OM-2」の舞台に直結して感じられるのだ。2005年の『作品NO.3』では、前々作から前作にかけて漠然とした中から現在のハムレットとオフィーリアの世界に集約された世界が、さらにタイトになり、佐々木は、エレベーターの所で女の口に傘の先を突きつけ、知らぬ間に殺人犯になってしまった男になっていた。私 には、そうした不条理的な犯人像がとてもリアルに感じれらた。しかも、真壁の演出では、殺人現場など描かない。ひたすら暴力的な衝動も、過食・モノに当たり散らす・叫ぶ、などの自己完結した場面として現れる。私達は、誰もが「窒息感」の中で、のっぴきならない衝動を抱えており、一つ間違えば殺人や、他者の「魂の殺人」と紙一重の所に立っている感じが漂ってくる。内なる殺人が自殺だが、1999年から自殺者が急増し、毎年3万人以上の自殺者がいる現在なのだ。そ して今回の『作品NO.4』-リビング-である。副題からはリビング・ルームを連想したが、どうやらテーマは、「生きること」そのものだった。これまで文中に書いてきた多くは、この作品にも重なるのだが、今回の最大の特色は、佐々木のみならず、登場人物のほとんどの「病理」を順に垣間見せたことであり、極めつけは、これまでの作品なら、そこで終演となる佐々木の場面の後で、一見ノーマルな男が、呻き声と、猛烈な生とも見える肉体的衝撃を伴いつつ、時間をかけて服を脱いたことだった。それは日常的な仮面を剥ぐ苦しみのようにも見えたが、全裸になるまでにテンションが上がっていく様は、隠されていた狂気に近づく過程にも見えた。ま た前作では、佐々木は、思いがけず衝動が発動し、殺人犯になってしまった男であったが、今回は、学校時代の「いじめ」の被害者である。ただし、今回も「OM-2」の舞台は、「病理」と社会を大きく切り結んだ。この男は、昨年4月のJR福知山線の脱線事故の犠牲者の惨状を面白がっていた。「いじめ」によるトラウマによって男の「核」に巣くった「病理」が、それを面白がらせていたのだ。つ まり前作の殺人犯より内向的となり、「病理」の露呈はタイトになりながら、明らかに「病理」を自覚する言葉も用いられ、同時に、万人が弱肉強食の「病理」の世界の住人であることを始めから訴えた。ここでは、「病理」は「生」に付き纏う不条理であり、-リビング-は、現代版『生きる』であった。

芦沢みどり(戯曲翻訳者) 戯曲翻訳家。主な舞台は「ロンサム・ウエスト」、「クレシダ」、「Glorious!」ほか。

1

月の中旬に帯状疱疹になってしまった。特に疲れがたまっていたわけでもないから、たぶん加齢とストレスが原因だろう。帯状疱疹というのは、ほぼ24時間、とても痛い。筆者はひと月間、デスクワークはあきらめてワープロから自分を解放し、「ことばと身体」がせめぎ合う舞台芸術を求めて、劇場通いの日々を過ごした。幸いにもこのテーマに絞って演劇、ダンス、パフォーマンスを観ようと思えば、選択肢はいくらでもあった。この傾向は、3月に入ってますます勢いづいているように思う。劇場入り口で配布されるチラシの分厚い束―最近は座席に置かれていることが多いが―それを開演前に眺めていると、「国際」とか「アジア」が付いた芸術祭や演劇祭が目白押しで、領域横断的な演目も数多い。これでは病気が癒えてもなかなかデスクワークに戻れないわけだ。さ

て。「ことばと身体」がせめぎ合うという表現は、少し説明が要るだろう。ま

ず「ことばと身体」だが、筆者はこれをあえて二項対立的に使っている。そもそも人はことばを通してしか思考できないわけだから、舞台上のパフォーマーは発語しないことが前提であるダンスやパフォーマンスの背後にも、それを発想した人のことばはある。その反対に、最近増えつつある戯曲のリーディングを、身体表現の最も少ない(省エネの)演劇上演形態と考えた場合、そこにも声という身体の一部は現れている。さらにポストモダンの知見まで取り込むと(「声は意識である」デリダ)、ことばと身体の境界線などどこにもない、ということになるだろう。そこをあえて分けて考えるのは、逆説的だが、境界線など結局はないことを確認するためである。次

に、ことばと身体がせめぎ合うとはどういうことか。これも簡単に言ってしまえば、台詞と身体表現の緊張関係を実感に即して言っているに過ぎない。要はそのせめぎ合いに「演劇」の成立する最低条件がある(と今のところ思っている)。だから、台詞に整合性(意味)を求めるあまりに身体表現をなおざりにしている舞台は、退屈以外の何ものでもない(と思っている)。そんなものはラジオでやればいい(と思っている)。と

、いろいろ思いながら観た数々の舞台の中で、この方向での思考を刺激されたのは、OM-2の「ハムレットマシーン」だった。ま

ずチラシのビジュアルが目を惹いた。肥満体の主演俳優・佐々木敦が、ドレス様の服を身につけて白い泥状の液体にまみれて激しく動いている-その一瞬を切り取った写真。次に惹句に目をやると、「言葉による解釈や分析を拒否し、ひたすら自己と闘い続ける演劇」と謳っている。何だか面白そう。そう思って西日暮里へと出かけて行った。会

場は劇場ではなくシティーホテルの宴会場。その中央が演技空間で、そこにスクリーンが下がっている。客席は中央の演技空間をぐるっと360度囲む椅子席と、スクリーンに対面する高所に組まれた2つのキャットウォーク状の長い座席の列。筆者が観劇した夜は客入れで30分押した。そしてやっとスクリーン前の床に置かれた白いドレスに照明が入り(スクリーンの向こう側の観客に何が見えていたかは不明)、やれやれと思ったとたんに照明は消えて、「本日の公演はこれで終了します」のアナウンスがあった。客電に戻ったあと、観客はかなり長い間そのまま放って置かれる。この人を食ったようなオープニングに、席を立って会場を出て行く人が数人いた。なるほど。挑発的だ。短

気な客が去ったあとに始まった舞台は、ハイナー・ミュラーの「ハムレットマシーン」を「いま、ここで」上演することの意味と格闘した跡がくっきり見えるものだった。スクリーンに写し出されるのはローレンス・オリヴィエ主演の映画「ハムレット」の断片だ。やがて若い女が現れて、小型カメラで自分を撮影し始めると、スクリーンにその映像が写し出される―顔、手、脚、口の中、食道の入り口(これはあまり美しい眺めではない)。映画「ハムレット」のシーンと、若い女の身体の映像が無作為的に交互に切り替えられているうちに、スクリーンの向こう側にいる若い男から女の携帯に電話が入る。二人は親しげにタメ口で会話しているのだが、俳優の演技としてではない超ナチュラルな会話なので、何を言っているのかほとんど聞き取れない。かろうじて聞こえて来たのは、「すると、わたしがオフィーリアってわけ?」という繰り返しのフレーズだけだった。このハムレットとオフィーリアのシークエンスは後半、巨漢・佐々木敦の悪夢のようなパフォーマンスにとって代わられる。

後

半。スナック菓子を食べながらテレビを観ている肥満児が、やがてテレビにも飽き、床に落ちた菓子の食べこぼしに掃除機をかけ始める。(きれい好きなニートか?)。それが終わると今度はカセットデッキのスイッチを入れ、軽快なポップスに合わせてハミングしながらバットの素振りを始める。最初はとても楽しげに。ところが突然、彼はバットを振り上げて、テレビ、デッキ、机を叩き壊し始める。巨漢の一撃はすさまじく、テレビもデッキもほとんど一発で壊れてしまう。その衝撃力は直接的で、あれで頭をやられたら即死だな、と一瞬背筋が寒くなった。破壊のパフォーマンスが収まった頃、先ほどの掃除機の排気で膨らませた2メートル四方ほどのビニールの小部屋が舞台上に出現している。彼はその中へ入り、赤いドレスを身にまとうと、消火器を股に挟んで壮絶な(壮大な、かな?)「射精」を始める。消化器の白い飛沫が透明ビニールの壁に飛び散り、壁は白く煙ってきて中にいる男も見えなくなる。しばらくして出て来た男が、自ら破壊した世界の中に佇むと、天からおびただしい量の男の肖像写真が降って来る。以上が後半の大筋だ。あ

っけにとられるほど挑発的で刺激的な舞台だった。日本の若者層に、はけ口のない負のエネルギーが渦巻いていることを可視化させていて、見たくないもの見せられた一種の痛快感(!)があった。『論座』の2007年1月号(注1)に31歳のフリーターが、戦争でもない限り自分は今の貧困から脱出できないだろうと書いて物議をかもしたけれど、それを読んだ時の感じと似ていた。彼はナショナリストではないが、貧困スパイラルから脱出するには戦争でも起きて、今の社会秩序が壊れるしかないという絶望を語っている。こういう気分はおそらく、世界中の底辺に蠢いている若者の気分と通底しているのだろう。それを衝撃的に表現したこの舞台が、海外で受け入れられているのも頷ける。と

ころで筆者の関心事である「ことばと身体」のせめぎ合いはどうだろう。じつはこの舞台は、台詞として発語されることばが周到に排除されている。声として聞こえてきたのは、映画「ハムレット」の英語の台詞(字幕があったかどうか、失念)、よく聞き取れない携帯電話での会話、ハミング、射精時のうめき声くらいのものだった。ではこれは演劇ではなくパフォーマンスかというと、やはりそうではない。前半はテクスト再現ではないが明らかに、ハイナー・ミュラーのテクストに依拠しており、後半のパフォーマンスが文字通り体当たりでハイナー・ミュラーにぶつかって行っていたからだ。おそらく後半だけでパフォーマンスとしては成立するのだろうが、その後半も含めて、全体を演劇たらしめているのは、あらゆる上演形態に開かれているミュラーのテクストだったと思う。ぎ

りぎりのところで演劇として成立している「極限の演劇」を観た。

(注1)『論座』2007年1月号、赤木智弘「丸山眞男をひっぱたきたい」。『論座』4月号にこの論文への応答が多数掲載されている。

新野守広(演劇評論家)

撮影:大久保由利子 O

M-2が最初に『ハムレットマシーン』を上演したのは、二〇〇三年十月から十二月にかけて開催された演劇祭「ハイナー・ミュラー・ザ・ワールド」だった。このときOM-2はハイナー・ミュラー原作の『ハムレットマシーン』を直接名乗らず、『「作品No.2」-ハムレットマシーンより-』という間接的なタイトルをつけた。この舞台は二〇〇四年三月に麻布die pratzeで再演されたが、タイトルにはさらに「?」が付け加わり、『「作品No.2」-Q:ハムレットマシーン?-』となった。このタイトルには、ハイナー・ミュラーの難解なテクストに対する戸惑いが表明されているように思えた。これに対して今回のタイトルは『ハムレットマシーン』。迷いはなく、すっきりしている。ヨーロッパ公演を経た後、OM-2の内部でなにかが吹っ切れたのだろうか。三

年前の『「作品No.2」-ハムレットマシーンより-』は、まぎれもなく、未知との出会いを求める欲求が生み出した個性的な舞台だった。新宿アイランドホールに客席を円形に並べて、その円周の内側と外側で演じられた刺激的なパフォーマンスは、今でも記憶に鮮やかだ。当時のOM-2は、ひとりひとりのパフォーマーに一定の時間舞台をゆだねて、それらを継起的に並べるという、シンプルな展開をめざしていた。『ハムレットマシーン』はそこに立体的な構造を与えた。同時に、ハイナー・ミュラーの言葉と出会ったことで、パフォーマーの感情の表現がより大きな振幅を示すようになった。

し

かしこの出会いは、佐々木敦というひとりのパフォーマーを突出させることになった。原作の暴動の場面の後には心-身体を切り裂いて内向する言葉が書かれているが、これらの言葉の塊は佐々木の心-身体に極度の共振を生んだ。テレビを見ながらだらしなくスナック菓子を食べていた彼が、突如金属バットで椅子や机、テレビを破壊し出し、赤いドレスを身につけてビニルの袋に閉じこもり、消火器の栓を抜いてオフィーリアの台詞を吐く姿は、異様とも思えた。『

ハムレットマシーン』のように政治に関する言説を多く含む台詞を舞台化する際には、感情をどこに見いだすかむずかしい。ハイナー・ミュラーの言葉は権力との言語的な駆け引きである。この駆け引きには成功の見込みがない。まったく絶望的と思える難解なレトリックの背後にミュラーが浮かび上がらせたものは、個人の感情をコントロールする巨大な機構に個人がもてあそばれ、切断され、陵辱される姿ではないだろうか。さらしものにされる身体の倒錯に、舞台の虚構性を利用して最大限の表現を与えたのが、佐々木敦ではなかったろうか。お

そらくハイナー・ミュラーの言葉は、佐々木の個人的な生き方のどこかに深く触れたのだろう。怠惰から暴走までの幅広い振幅を示す彼の身体は、虚構性を極度に集中化し、強い感情を客席に直接訴えかけている。この喚起力は、舞台空間の虚構性を自在にあやつる技量がなければ、生まれないはずだ。その意味で彼の表現には、他のパフォーマーとの関係を求める方向が垣間見える。OM-2の表現のあり方もそこに示されているように思う。今

回の舞台でも、パフォーマーたちの身体は虚構の集中度を高め、客席に座る私たちに直接訴えかけてくるだろう。

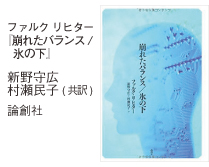

『9/NINE』2016年9月15日(木)~17日(土)@日暮里SUNNY HALL 「刻み続けるリズムによせて――OM-2『9/NINE』評」 宮川麻理子(ダンス研究者)

撮影:藤居幸一 初

めに断らなければならないが、私はこの作品を十分に批評する資質を欠いている。本作は『Opus No.9』の改訂再演だが、私は初演を見ておらず、何が改訂されどう進化したか論じようがない。純粋に2016年9月16日一度きりの観劇体験に依拠する他はないのだ(多くの劇評とはそういうものであるが・・・)。しかもOM-2を見るの自体が初めてだったりするのだから、いよいよ心許ない。劇団の傾向や発展という文脈での位置づけも難しい。よってこの寸評は、いちダンス研究者である筆者の体感をもとに、少々の考察を行う試みに過ぎない。『9/NINE』

は、初演時の評で立木燁子が述べているように1アーサー・ミラーの戯曲『セールスマンの死』が意識されている。なるほど、確かに老年にさしかかり精神に異常を来しつつあるセールスマン風の父親が帰宅するところから舞台は始まる。だがOM-2の手法は「戯曲の再現」からはほど遠く、ここでフォーカスされるのは、激しくリズムを刻み続ける俳優たちの身体存在である。否応なく観客に迫りくるその音と振動は上演中ほぼ休みなく継続し、その過剰さによって、狂っているのは一体誰なのか、私たちに問いかける。会

場の日暮里サニーホールに足を踏み入れると、そこはかなり狭い空間に区切られており、天井まで届く足場が組まれ、スクリーンが張られている。その前には三つの机。各机には、自宅にいる長男と、離れて暮らすその兄弟姉妹たちが座り、テレビ電話をしている。その様子は、スクリーンに投影される台詞で一部説明されるものの、大部分は机や体を手で叩いて音を出す、俳優たちの人間パーカッションで進行する。トランスするように叩くさまは異様であるが、実際はこの行為は徐々におかしくなっていく父親によって強いられていることが明らかになる。この家族の様子を、足場の上からぼんやりと見守っている寝間着姿の青年は、一見病んでいるように見えながらも、最も冷静な傍観者であり続ける。本当に父親が狂っているのだろうか。この後、観客は舞台の裏側に設えられたメイン会場と客席に導かれる。こ

ちらは父親が入居することになった老人施設。観客は、ここで開催される「お楽しみ恒例発表会」を見に来たという想定で、幼稚園のお遊戯会のようなかわいらしいチラシを渡される。だがここでのお遊戯は、過剰ともいえるパーカッションの応酬である。父親や、床に並べられた箱から顔を出す出演者たちは、自分の体や床、手にしたスナック菓子の袋などを叩きリズムを刻む。ときにそのエネルギーの中に怒りを感じるほどに、激しい音楽が奏でられる。これは、この老人施設に閉じ込められた者たちの非言語的なある種の叫びであろう。途中、施設の職員がタップダンスを踊り、頭上に吊られた太いパイプが観客席にのめり込むように落下し音をたてる。唯一展開された父親のモノローグを除き、最後の太鼓やシンバルの集団演奏を含め、次々と繰り出される多彩なリズムが劇を支配し続ける。この異様な身振りを繰り返す者たちが狂っているのか、はたまた私たちの肉体が飼いならされている撮影:藤居幸一 のか、圧倒的エネルギーを持って問いかけてくるのは、何かを「異様」とみなして囲い込む社会システム、そこで尺度として使われる「身振り」がどこまで許容されるのかという点である。

こ

の舞台には説明台詞はなく、観客が受けとるものは激しいリズムがもたらす振動に依拠した体験である。だがこれは、狂った者たちによる異様な様態なのではなく、身体間での別種のコミュニケーションの試みである。彼らが自らの身体を、怒りを込めて叩き付けるようにパフォーマンスするとき、何に怒っているのか私たちは推測することしかできないが、そのエネルギーは感知できる。そして時宜的に、この舞台の老人施設という外部から半ば隔離された環境は、相模原市の障害者施設で起きた殺傷事件を想起させた2。犯人によって「意思疎通ができない」とみなされた障害者たちが犠牲となったこの件に関連し、ネット上で目にしたお笑い芸人「爆笑問題」太田光のコメント3が印象に残った。太田の発言を要約すると、被害者たちは彼らなりの方法で意思を伝えていた、むしろそれを受けとる感性を持たなかった犯人の方が、コミュニケーションがとれないのだということになる。この点に触れるべきかという逡巡はあったが、事件後に見た本作は、この現実と無関係では存在し得ない。私の中では、コミュニケーションの手段という接点によって完全にリンクしたのだ。父親のパーカッションの身振り=言語以外の手段を「狂気」とみなしてしまう我々は、危うさと表裏一体である。このような問題提起は舞台では一言も説明されていないが、刻み続けられるリズムを通して私が体感したのはこうした印象であった。演劇と社会は地続きである。1「挑戦心光る異色のパーカッション・パフォーマンス」『artissue』No.5、2015年8月。 2 2016年7月26日、障害者施設の入居者19人が殺害され、負傷者も多数出た。 3 http://numbers2007.blog123.fc2.com/blog-entry-13323.html

「沈黙と騒音」 北里義之(音楽・舞踊批評家)  撮影:田中舘裕介 沈

黙と騒音はよく似ている。よく似ていることを、誰もが経験的に知っている。高速回転する独楽が静止して見えるように、雑踏のただなかに孤独があるように、真逆のものが通じあう。さまざまな形で打撃音がリレーされていくOM-2の作品『9/NINE』の全体を貫くもの、パフォーマンスの基層をなしているのも、この沈黙と通いあう騒音的なもの、喧騒的なものである。4台の事務机を素手で激しく打ち鳴らす音をマイクで拡声し、天から打ちおろされるハンマーのように運命的に響かせるパフォーマンス、「父」を担当する佐々木敦が、皮膚が赤くなるほどみずからを連打するボディ・パーカッション、ゲストダンサー3人による神業的な高速タップダンスなど、OM-2メンバーの打撃パフォーマンスは、たしかに訓練されたポリリズム演奏としておこなわれるものだが、不思議なことにそれは音楽として響かない。にもかかわらず、そこには音楽的な必然性も存在している。というのも、ジャンルや趣味の細分化とともに、多様性や複雑さを増して拡散していった現代の音楽を、もう一度、想像力によって原初的なものにまで遡行させるべく、あるいは、自身の身体を音楽的に回復するべくドラミングと声だけに演撮影:藤居幸一 奏を削ぎ落していくような荒治療を、ミュージシャンたちもしばしば試みることがあるからだ。原初的なサウンドによってコミュニケーションの原点に回帰すること。そのようにして身体の生命力を回復すること。おそらく似たような過程をたどって打楽にたどりついたのだろうOM-2は、それでも音楽をしているわけではない。 日 暮里サニーホールに足を運んだ観客は、家族たちの「自宅」に見立てられたホール裏のエントランススペースに導き入れられ、そこで「父」と「家族たち」を紹介する場面とともに、素手で事務机を連打するリズムの洗礼を浴びる。そのあとで「とある老人施設、或いは精神病院」に見立てられたホール内に移行、そこではじまるのは一夜の「お楽しみ恒例発表会」である。『セールスマンの死』が下敷きになっているという『9/NINE』は、悲劇的な結末に物語の残滓を感じとることができるが、身体の動きと打撃音、ヴォイスを使った各場面にはセリフがなく、佐々木の「父」に加え、「患者たち」や「施設職員」を “行為する” 俳優たちが、入れかわり立ちかわり演奏するリズムの変容によって構成されている。パフォーマンスの流れは、生身の身体を使った人体パーカッションから、眼の覚めるようなタップダンスの場面をはさみ、最後に打楽器を使った大団円の演奏へと向かっていく。こ こでおこなわれていることは、即物的な音を扱う演奏が、次第に音楽になっていくような経過ではなく、それとは真逆のこと、すなわち音楽という制度的なものを事務机の連打によって板金していく「反音楽」的な行為である。端的にいうなら、事務机が楽器のようにたたかれるのではなく、楽器が事務机のようにたたかれるのだ。ここには、OM-2が実践してきた演劇から言葉をなくし、演技をなくし、物語をなくしていくという、「なにもかもなくしてみる」行為が、からっぽになった劇的空間を、紋切り型の音楽という別の制度、別の規律化された身体で満たしてしまうことのないよう、周到な戦略が組みこまれているだろう。8人編成でたたかれる打楽器群は、ひとつの楽器として連結されており、通常の即興演奏で起こること──ひとりの演奏家がその内面を表現/表出するような道具として機能しないように工夫されている。こうしてみると、「沈黙と騒音はよく似ている」というときの「沈黙」には、太田省吾が掲げた沈黙劇の理念も深く埋めこまれているように思われる。『セールスマンの死』は、収容所の、精神病院の、そして劇場の人間学に読み替えられ、行為の集団性を突出させるOM-2の演劇は、そうすることでしか解決できない問いに相対したパフォーマーが、新しい身体を獲得していく瞬間を劇的なるものとして提示するといえるだろう。(観劇日:2016年9月15日)

『作品No.7』 2010年2月12日(金)&13日(土)@日暮里SUNNY HALL 生身の己を引きずり出すためのラディカルな問いかけ 片山幹生(批評家、早稲田大学非常勤講師) OM-2 の舞台で我々が目の当たりにするのはパフォーマー自身の生身の姿である。彼らは他の何者かを演じるわけではない。彼らが表現しようとしているのはできるだけ純粋なかたちで抽出された「私」そのものの姿だ。彼らの発作的、痙攣的な激しい身体表現は、自身を縛り付け、覆い隠していたさまざまなアクセサリーを一つ一つはぎ取っていく作業に思える。理性のたがを外し、生々しい自我の断片が引きずり出され、それが舞台上で炸裂する。 ©田中英世

©田中英世

舞 台は大きく三部に分かれる。背景は黒幕で覆われている。舞台と客席の最前列は同じ平面にある。高さ二メートル半ほどの白いついたてが客席に向かって、舞台奥に半円上に並べられている。舞台の奥行きはかなり深い。左手奥にはベッドがあり、女性が身を横たえている。女性は最初雑誌か何かを読んでいたがじきにふとんをかぶって眠ってしまう。舞台中央にはひもで結わえられた雑誌と書籍の束。右手には簡素で小さいテーブルと椅子。この最初のパートでは巨漢の特殊パフォーマー、佐々木敦が狂気の発作を起こしたかのように暴れ回る。最初は静かに、内部に狂気をため込んでいるかのように、ぐちぐちと右側のテーブルで彼は動いている。佐々木敦の不気味な迫力にはどこか性的な鬱屈を感じる。舞台の端の机の下でマスターベーションを執拗に繰り返しているようにも見える。しばらく静かな場面が続く。しかしこれはその後に荒れ狂う嵐の前の静けさだ。鬱屈した思いが臨界点に達したかのように、男は突然狂乱の発作を起こす。顔面を真っ赤に染めて、黒い空間のなかを動き回る。中央に置いてあった雑誌と書籍の束を手に取ると、それを空中に放り投げる。すると各ページが空中でばらばらと剥がれ床に散乱する。次々と雑誌、書籍が放り投げられ、その度に大量のページが床に散乱する。紙片がライトに照らされながらひらひらと舞い落ちる。ばらまかれる紙片は尋常な量ではない。広い舞台を大量の紙片が埋め尽くす。これは舞台奥のベッドで眠る女が見た悪夢だったのか。静と動の激しい対比が不気味な効果を生み出していた。

こ の大量の紙片の散乱する床が次のパートの舞台美術となる。半円状に並べられていた白いついたてが前方に移動され、横一列に並べられる。これが背景の役割を果たす。 照明で照らされたついたての向こう側に人影が映る。最初は一人の男がついたての前方で痙攣するかのように激しい動きでドラム演奏を行っていた。左手前方にはいつのまにかソファが置かれ、そこには男が寝そべっている。このパートでも激しく衝動的な動きと倦怠と無気力を想起させる静が対比されている。ついたてが取り払われると、今度は数人のパフォーマーによる合奏によるドラム演奏が行われる。 ©田中英世

©田中英世ドラム合奏はいくつかのバリエーションを展開しながら30分ほど続く。よく訓練されたコンビネーションの素晴らしい演奏だった。演奏中、上方からは焼け焦げた紙片のような黒い紙吹雪が、持続的にかつ大量に落ちてくる。その黒い紙吹雪のなか、トランス状態に陥っているかのように激しい勢いでドラム合奏が続く。この見事なドラム演奏は半年間の猛練習の賜だそうだ。パフォーマーたちはもともと音楽の専門家ではない。ドラムの表現が彼らの身体表現のレベルまで吸収されるのにいったいどれほどの時間と労力が注がれたのだろうか。 最 後のパートは演者が横に並んでの合唱とダンス。そのおどろおどろしい歌いっぷりにもかかわらず、心の底から絞り出すような痛切な歌声の合唱は意外なほど美しい。叫び声のような歌声と痙攣のようなダンスに魂を奪われる。金縛りのような状態になって私は舞台上の表現に引きずり込まれた。動き、音、光がラディカルな問いかけを執拗に続け、その果てに観客の前に投げ出されるのは丸裸になった「私」の原初的な姿だ。パフォーマーたちは己を引きずり出そうと苦悶し、咆哮する。しかしその壮絶なありさまには圧倒的な美しさと崇高さが重なり合う。表 現のラディカリズムに魂が直接手づかみされるような戦慄と感動を私は味わった。この表現に心動かされないような観客は「人間」ではないとさえ私は思った。そしてそう思った後で思い返した。いやむしろ現代社会のなかで疲弊し、「人間」を喪失しつつあるような人こそ、この舞台を見るべきではないかと。圧倒的な凝縮力とエネルギーを持つこのパフォーマンスに立ち会ったことで、私は自分が解放され、心の奥に蓄積していたへどろが浄化されたような爽快感を感じたのだ。

資本を引き寄せる腕力 藤原央登(劇評家) ま ずは八七年より活動を続けるOM‐2に触れることから始めたい。新作『作品No.7』(二月一二日 日暮里サニーホール ソワレ)は、行き詰まりを見せる資本主義から峻別された地点に生を見出そうとする意思が孕まれた作品である。主 宰・真壁茂夫が最新演劇論集『核からの視点』(れんが書房新社)で繰り返し記述するのもそのことであり、金・名誉・権力といった外部要素でしかステータスが計られない社会とは別の生き方が探られている。それは子供の頃から大人達によって強く植え付けられてきた常識や通念といった、内なる近代的自我との絶えざる格闘を意味する。流動的な世界市場の渦に翻弄され希釈する身体性の回復のため、不断の問いかけを自己へ課し、その過程を通して資本に加担する因子を発見・順次捨ててゆく。その果てに残る、絶対普遍の核を顕在化させる試みは、舞台創作についての思想であると同時に人間存在論なのである。 ©田中英世

©田中英世大 きく三つのパートから成るこの舞台においては、第二パートがその実践だと言える。一人の男性パフォーマ―がスクリーンの奥から小さなドラムと共に登場。辺り一面、紙片で埋め尽くされた空間でドラムをひと叩き。その音は静寂した空間に鮮明な響きを轟かす。やがて圧倒的な力強さとスティック捌きでヘッドとリムを激しく叩き続けるパーフォーマーの姿を観客は注視するだろう。リズミカルな音は見事の一言であるが、むろん華麗なドラムショットを聞かせることが目的ではない。一向に打ち終わる気配を見せず、力の限りドラムを叩くパフォーマーそのものに圧倒されるのだ。溜まる疲労に抗って顔を上げ硬直させる身体には、それに見合う靭い意思がある。つまり、空間に次々と響くドラム音は、逼迫する身体を尚も酷使しなければ得られない何かを希求する声の謂いなのだ。その祈りにも似た行為の結実が、天井から一枚の紙片が落ちた瞬間なのである。こ の「偶然」を目撃した時、私は資本主義的なるものを自らの手に引き付ける人間を見た。資本の論理にうまく乗ったということではない。このパートが始まる前、スクリーンに投影された文字が示す「資本主義を鎮魂する」というテーゼに接続されるものである。あまりに力強いドラム音が空気振動のそれへと変換された結果、頭上数メートル先の紙を落とすという奇跡を成し遂げたのだ。一人のパフォーマーが起こしたこの一瞬の出来事は、強度ある身体とはどういったものかを示すと共に、物語内容とは異なった地平にこそ、雄弁に語りかけるものがある、という演劇の根源的な力を伝える。 ©田中英世

©田中英世で は、なぜ紙片が天井にあったのか。これは第一パートで佐々木敦が、大量の雑誌や文庫本のページを放り投げたためである。佐々木がしきりに嗚咽し苛立つのは、資本の論理で動く世界からの抑圧によって、身体が変調をきたしたことを示すのだろう。だから、雑誌・文庫本の束を渾身の力で矢鱈滅法に放り投げるのは、閉塞する状況への鬱屈が沸点に達したことによる、いわば自暴自棄な行動の結果なのである。新聞紙で何重にも顔を覆い呼吸が荒くなるシーンが、現状で汲々となる人間を連想させることから、紙片が紙幣・情報・知識といった、資本主義を形作るシーニュとなっていることが分かる。そのため、空気を切り裂いて勢い良く飛び出しその後、放物線を描きながら雪のように降り注ぐ様は美しくさえある。だが、足元にはその分に見合った紙片が積もるだけ。いくら資本の論理を嫌悪しても、その強固な岩盤を打ち砕くのは波大抵ではない。その後、資本を回収し処理するように、言葉にならない慟哭のような声を発しながら、紙を服の前後にパンパンに詰める。しかし、ミノムシのように肥え太って動けなくなってしまう。それは非常に滑稽な姿であるが、自らが撒いた紙=資本で足元を掬われてしまった彼は、私達の似姿であることにすぐさま気付かされる。第 二パートの奇跡が感動的ですらあるのは、投げた紙がやがて落ちるように自然法則化して自動運転する資本主義を、自らの力で確実に「落とした」からである。二つのパートによる対比はそういった意味で効果的である。ど んどんと奥へドラムとシンバルが増え、パフォーマー全員で叩きまくる第三パートは、先の奇跡を受けての祝祭空間のような雰囲気だ。あらん限りの力で演奏する彼らに紙吹雪が舞い散る様は、審美眼的なタブローを形成する。パフォーマーの中には、明らかに技術が不足している者もいたが、諦念して資本主義に乗るのでもなく逸脱して落伍者になるのでもなく、真正面から受け止め、あまつさえ背景と化してしまう剛胆さは確かに、オルタナティブな生き方の体現だと言える。無軌道をひた 走る世界の動向にあって、この作品が成した成果は小さくない。

『作品No.1』-青い死- 2003年3月14日(金)~17日(月)@麻布die pratze 「作品No. 1」ー青い死ー ひりひりするような現実感と実体感を舞台に 今野裕一(演劇評論家) 暗 い部屋にあるのは、大きなテーブル、数脚のパイプ椅子、ゴミが一杯に入った袋。ぶつぶつ言いながら椅子に座って煙草をすったりペットボトルから水を飲んだりする男がいる。しだいに取り憑かれるように動きが激しくなって、椅子に座って反り返って倒れたり、ゴミ袋を被ったりする。どうやら部屋を綺麗にしておきたい性癖なのに、ゴミをばらまいてしまう男のようだ。そしてついにはゴミ袋を頭に被って暴れたりする。次 に出てくる男は、もらった手紙をぶつぶつと読み上げながら、鋏でそれを四角く切り抜いていく。切り抜いた手紙を筒状にして何通も机に立て、光をあてる。すると壁にビルのシルエットが浮かび上がる。次に男は、紙飛行機を折って、爆音を模しながら、机の上の紙のビル群に向かって突っ込んでいく。紙飛行機がぶつかった瞬間、轟音がして、おそらく神戸の震災の時の、そして続いてニューヨークのテロの時のアナウンスが流れる。男は自らをさいなむようにして身体をたたいて暴れ出す。舞 台はそうやって人の心に棲んでいる悪夢を顕わにしながら進んでいく。見ていて最も強く伝わってきたのは、   撮影:田中英世 ひりひりするようなリアリティだった。援助交際や引き篭もりのような現在の風俗を描く舞台は多い。しかしそれは図鑑のようにすべての条件を象徴的に織り込んではいるが、それゆえにまさに個体としてそこに生きている実在感がない。OM-2/黄色舞伎團の『青い死』に登場する人たちの行動は、見かけは変わっているが強烈な現実感と実体感がある。舞台のリアリティとは「本当」をサンプリングすることではなく、特殊な方法で舞台にそれを生起させるものなのだ。引き篭もりや鬱の人の頭の中にある妄想は、妄想ではなく現実に存在しているものである。そして、それは典型ではなく個性なのである。そこにこそリアリティがある。OM-2は、そのリアリティを描いているのだ。

『架空の花』 1998年9月29日(木)~10月2日(日)@タイニィアリス 大塚正美 3部作① 1988年のARG体験。 OM-2(旧名/黄色舞伎團2)の迷路劇場『架空の花』について 大塚正美(編集者) 1980 年代の終わり。現在OM-2として活動している劇団は、「黄色舞伎團2(おうしょくまいぎだんつーと読む)」と名乗っていた。あれはまさにARGとしか言いようのない演劇だった。今 僕がリアル脱出ゲームをはじめとする体験型謎解き公演に興味を持ち、多少なりとも仕事に絡めたりもしているのは、このときの体験が大きい。リアル脱出ゲームは『夜の遊園地からの脱出』が初参加だったが、スタートして最初に思い出したのがこの黄色舞伎團2だった。;それ以来、事あるごとに人に黄色舞伎團2の記憶を話していたのだけれど、ネット上に全くと言っていいほど情報がないのが歯がゆいので、ここに記録しておきたいと思う。と りあえず、僕が黄色舞伎團2を最初に体験した『架空の花』という公演の話。 ↑公演チラシ。ちなみに音楽担当は後に『鉄男』を手がける石川忠さん。

↑公演チラシ。ちなみに音楽担当は後に『鉄男』を手がける石川忠さん。80 年代は小劇場ブームで、僕もいろいろな演劇が好きで観に行っていて、常に新しいものを求めていた。ネットもなかった時代、どんな演劇かは行ってみるまで分からなかったのだ(だから外れも多かった)。そ んな中で目に飛び込んできたのが、「観客を檻に入れて閉じこめ、役者が周りから凝視する演劇をしている劇団がある」という何かの雑誌記事。東京グランギニョル(これも大好きだった)と同じくらい刺激的な演劇かもしれないと思い、新宿三丁目のタイニイアリスで開催されていた『架空の花』(1988年9月〜10月)を1人で観に行くことにした。僕は浪人生だった。期 待半分、不安半分でタイニイアリスの入口に着くと、既に客の行列ができていた。狭い階段に並んでいる最中、壁に目をやると、注意書きの紙が貼られていた。■劇の構造上終了時刻や内容に関してのお応えはできません。 ■劇の終了時刻は決まっていません。 ■劇が終了するまで基本的に退場することはできません。 ■過去に精神的な治療などを受けた方は、受付に申し出てください。 ■故意に暴力を振るうことはありません。 ■劇の最中に気分が悪くなったりした場合には〈黒子〉に申し出てください。 ■劇場内には、狭いところや天井の低いところ、階段の急なところなどがありますので、注意してください。 もし、ケガなどなされた場合でも責任は負いかねます。 こ れを見るだけで特殊な演劇であろうということが想像できる(これらは、後で戯曲を買ったから詳しく引用できている)。客に誓約書を書かせ、ブルドーザーを持ち込んで会場を破壊したという伝説のハナタラシの都立家政ライブを思い出した。そ してアルファベットと数字の書かれた札、それと1枚の紙を渡された。紙にはこんなことが書かれていた。あなたは○-△番です。自分の番号を呼ばれたら次の台詞を言ってください。 何 と、観客は劇の途中で台詞を言わされるという。噛んでしまったら恥ずかしいと少し緊張してしまった。何十分か待たされた後、番号を呼ばれ、1人ずつ会場内へ誘導される。僕の番がきて、会場に入ると…… そ こは真っ暗闇だった。女性が叫んでいる声が聞こえる。動いている光がある。大音量のメタルパーカッションが流れている。もう劇は始まっているらしい。目が慣れてくると、壁の注意書きに書かれていた通り、通路が狭い。客席を探して進むが、曲がっていたり、行き止まりがあったり、段差があったりもして、なかなか席に辿り着けない。それどころか、通路の途中で大声で踊っている男がいたり、遠くの方では独り言のような言葉を発している人がいたりする。暗闇の中で各所にスポットが当たり、役者が浮かんでは消えていく。 ↑『漫画アクション』の記事ページ「ACTION JOURNAL」より。

↑『漫画アクション』の記事ページ「ACTION JOURNAL」より。し ばらく通路を歩き回ってようやく分かった。これは迷路だ。普段の舞台と客席の区切りがなく、全体が衝立や紗幕で仕切られて迷路になっている。紗幕のせいで、遠くで灯が付くとぼんやりと見えるだけ。つ まり迷路そのものが舞台であり、客は迷路をうろうろしながら、役者を見ることになる。決して広くはないタイニイアリス全体を迷路にしてしまっている。それまで数ある演劇を観てきたけど、構造的には間違いなく一番特異な公演だと思った(それは今でも思っている)。そ して、他の客もいて混雑している上に、暗いので隣にいる人物が客だか役者だかが分からない。これは怖い。各所に黒子がいて、それはかろうじてスタッフだと判断できるのが少しだけ安心できるぐらいだ。せっかくなので端から端まで迷路を辿ってみると、小さな部屋があって占いをしていたり、飲み物を出すバーがある。占い師やバーテンが、劇の進行とは関係なく普通に話しかけてくる。高校の文化祭で流行った「立体迷路」や「お化け屋敷」をもっともっと猥雑にした雰囲気だ。普通の迷路と違うのは、出口を目指さないこと。いや、あるんだろうけど、いつ劇が終わるのかわからないので、出口から出てしまうわけにはいかない。 ↑黄色舞伎團2発行の新聞「NEWSPAPER」より。

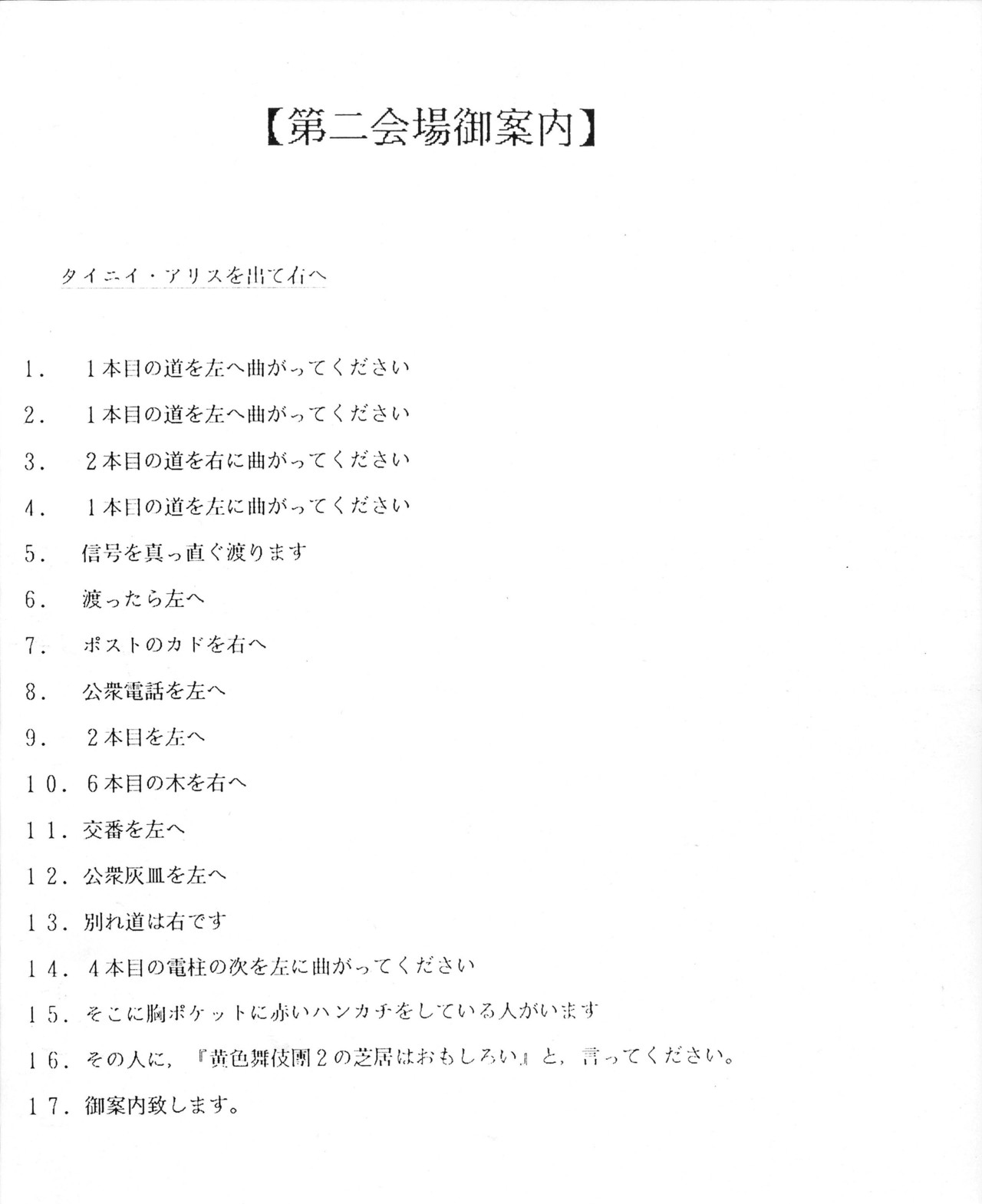

↑黄色舞伎團2発行の新聞「NEWSPAPER」より。ほ どなくして音楽が止まり、アナウンスが流れた。番号を呼ばれたら、観客各自に割り当てられた台詞(最初に渡された紙)を言えという。指示に従い、客は素直に台詞を言っている。それどころか役者が客に対して「もっと大きく」などと指示するものだから、みな頑張って声を発している。僕もほんの少し大きめの声で言った。一番緊張した瞬間だった。そ の後も劇は続く。正直、内容は難解だった。病気っぽい衣装を着た人たちが、病気っぽい台詞を発している。歌のシーンもあったりしたが、徹底して人間の孤独を強調していて、何もかもが暗い。そ れよりも、この構造自体が刺激的だった。最初は恐怖を感じた迷路だが、慣れてくると次第に楽しくなってくる。「次に何が起こるのだろう?」「次に何をされるのか?」「どんな部屋があるのか?」と期待さえするようになってしまった。よ うやく迷路に慣れてきたころ、黒子に肩を叩かれ、出口へと誘導された。まだ台詞を言っている役者がいて、劇は続いているというのに。ち ょっぴり寂しさを感じながら通路へ出ると、1枚の紙を渡された。そこには、第二会場への道順が書かれている。劇の続きに期待が膨らむ。

早 速その紙を片手に、「当会場を出て右へ」「1本目の道を左へ」「公衆電話を左へ」なの指示通りに進む。新 宿二丁目のより怪しい路地に入りさらなる指示に従って歩を進めると、ポルノショップの前に、紙の最後に記された「胸ポケットに赤いハンカチをしている人」がいた。その人に合言葉を言うと、第二会場へ案内される……と紙には書いてあるのだが、ポルノショップの中へは入れられず、さらに紙を渡された。「第三会場御案内」という、さっきと同じような紙だ。不 思議に思いながら、紙に書かれた道順に沿って進もうとすると、何かがおかしい。さっきの紙では具体的な指示だったのに、今度は「髭をはやした人に出会ったら左へ」「ストライプのシャツを着た人に出会ったら右へ」などと、あいまいな指示になっているのだ。紙の最後に書かれた「Gパンをはいた女性」はたまにいるが、その人がスタッフだという確証が持てない。うーむ。困った。途 方に暮れていると、近くに同じように、道順の紙を持ってうろうろしている女の人がいたので、思い切って話しかけてみた。「第三会場分かりました?」 「いえ、私もずっと探しているんですけど……」 というわけで2人で第三会場を探すが、依然見つからない。さらに迷っていたら、別の人にも話しかけられ、総勢5人の見ず知らずの人間で探索することにした。 「あっ、髭の人!」 「あの人Gパンはいてる……けど男だ」 などと言い合うのは楽しいが、書かれている道順とはどうも合わず、いくらたっても第三会場には到着しない。そのとき、さっき知り合った中の1人が言った。 「第三会場って、ないんじゃないかな」 そ れに同意する人もいたが、でもひょっとしたらという思いもあり、あきらめがつかず全員で探索を続ける。会場に戻りスタッフに聞いても、はぐらかされるばかり。埒が明かない。ヒントさえ見つからない。ゴールがあるか確証がない中での探索がつらくなってきた。「第三会場御案内」を渡されてから1時間ほど経っただろうか。もう全員諦めることを選択することにした。「これはもともとゴールがないんだということにしよう」「そういう演劇なんだ」と。そして、見ず知らずの即席探索チームは、みんなで感想を語り合いながら、とぼとぼ新宿駅まで歩き、解散した。◇ 当 時からあった雑誌『演劇ぶっく』のレビューで、『架空の花』には第三会場が本当になかったことを知る。それを見て、少し安心した。その2年後に出された戯曲を買い、第一会場(最初の迷路)に関する説明を読むと、『架空の花』は80分の劇がループしていて、観客は番号札によって入退場が管理され、そのうち60分しか体験できないということが書いてあった。これは、観た時間によって、異なる感想を持つことを始めから意図していた演劇なのである。現 在ニューヨークで開催されているという『スリープ・ノーモア』は、観客が自由に動き回って役者を追いかけるミュージカルらしいが、それと同じ仕掛けを日本の黄色舞伎團2は25年以上も前に実現していたのだ。◇ 最 近、久々にOM-2の公演『作品No.9』を観た。統合失調症の父親とその家族という変わらず暗い設定で、ほとんど台詞のないリズムパフォーマンス主体の演劇だったが、前半しばらくして幕が途切れ、観客がもう1つの客席に誘導される部分があり、そこに昔の黄色舞伎團2の影を見た。ただ、そこから幕が下りるまで、僕は「観客席」という安全地帯から外れることはなかったのが寂しかった。当時に比べて図々しくなっている僕は、公演終わりにOM-2主催の真壁茂夫さんに初めて声をかけ、いかに自分が黄色舞伎團2に影響を受けているかを一方的に話した。それから後日改めて、昔の話をいろいろと聞かせていただいた。『架空の花』に関して、覚えている限りの真壁さんの言葉をメモしておく。●『架空の花』以前の公演で、役者が観客を見つめる「視線のシーン」を作ったが、実際にやってみると客が逃げてしまうので、それを成立させるために檻に閉じ込めた。『架空の花』の迷路は、その檻を発展させたもの。 ●タイニイアリスのフェスティバル参加作品のため、会場側と事前打ち合わせをした。その際、迷路の設計図だけ持っていったら驚かれた。でも自分ではその時点で公演の80%はできていると思っていた。 ●舞台が迷路なので、場所と時間によってはだれにも見られない役者がいる場合もあった。その点で、役者は不満だったかもしれない。 ●暗くて狭いところで、女優が身体を触られるトラブルがあった。スタッフが気付いて対処しようとしたが、迷路なのでその場所に行くまでに時間がかかった。 ●最後に客を街で迷わせたのは、部屋の中の迷路から、街の中の迷路に続くという意図。「第二会場があるから、第三会場もある」と思わせる演出だった。 ●「第三会場はないのか」と苦情を言う客がいた。また、別の日の公演が終わる時間に合わせて、案内の紙だけ持って探索している客もいた。 ◇

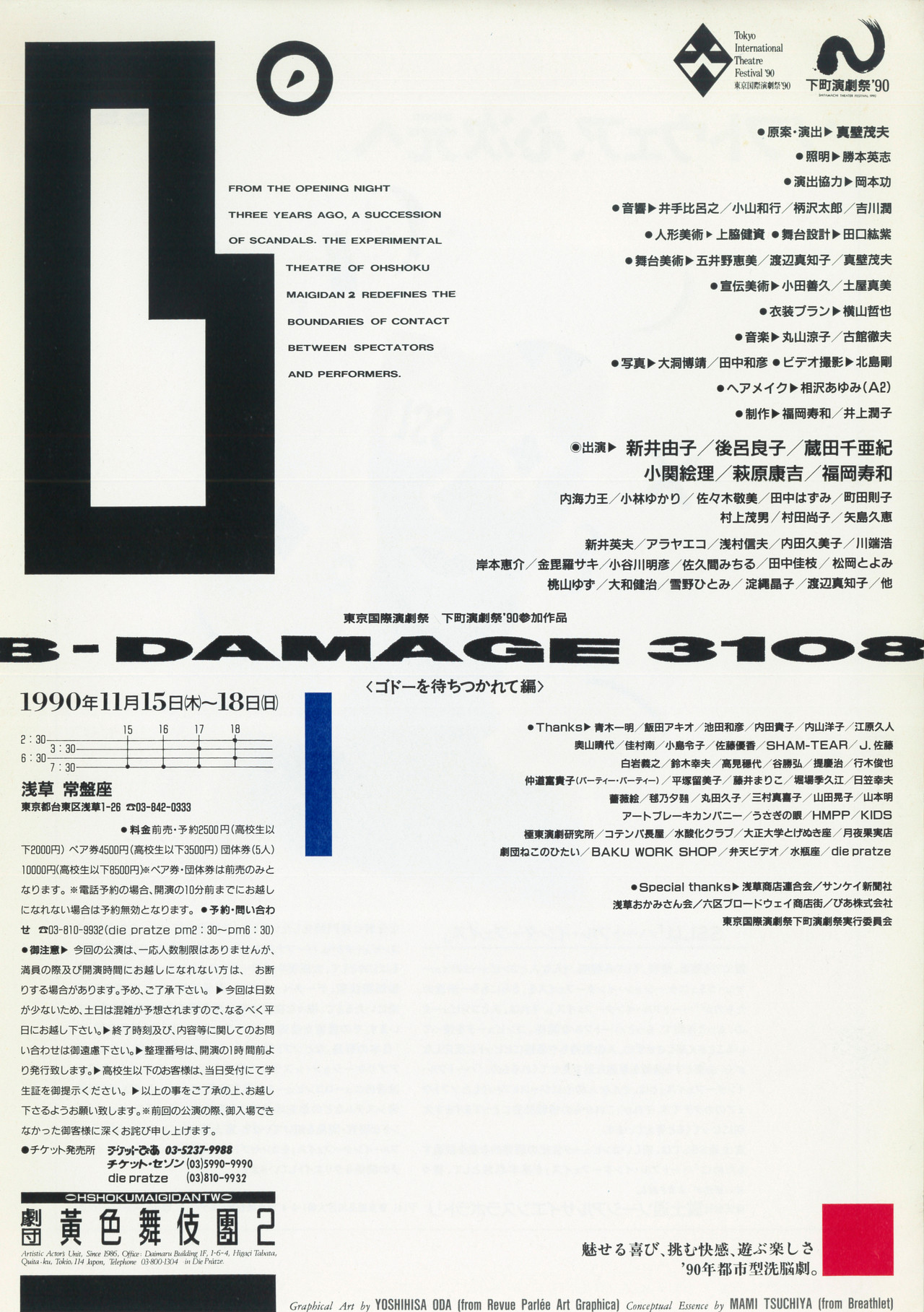

公 演の詳細については、記憶違いも多々あるかもしれない。また、相当部分は、戯曲『架空の花』(而立書房)と、保管していた『漫画アクション』内「ACTION JOURNAL」の『架空の花』体験記事を参考にした。わかりづらい記述もあるかもしれないが、僕の興奮度が少しでも伝わったらうれしい。ま た時間ができたら、これに続く逆ピラミッド型の会場で行われた集団催眠演劇『B-DAMAGE』(ここで僕は女優にディープキスされた)や、メディアと評論家を巻き込んでアナウンスされた架空の公演『ゴドーを待ちつかれて』(僕は何日もキャンセル待ちをし断られた)などの記憶も残してきたいと思う。僕 はまだ、黄色舞伎團2の呪縛から解き放たれていない。

『B-DAMAGE』 1989年3月25日(金)~4月2日(日)@田端die pratze 大塚正美 3部作② 観客が観客を見る不思議な演劇。 OM-2(旧名/黄色舞伎團2)『B-DAMAGE』について 大塚正美(編集者) 迷 路劇場『架空の花』から半年後、1989年3~4月に開催されたのが『B-DAMAGE』。田端の倉庫街にあった黄色舞伎團2の本拠地、die pratze(ディー・プラッツ)にて行われた。『架空の花』の仕掛けに仰天した僕は、さらなる驚きを求めて足を運ぶことにした。今度は「絶対面白いから」と友達を誘った。 ↑当時のサブカルチャー雑誌のようなビジュアルの公演チラシ。今作からしばらく、元聖飢魔Ⅱの丸山涼子さんが音楽を手がけることになる。

↑当時のサブカルチャー雑誌のようなビジュアルの公演チラシ。今作からしばらく、元聖飢魔Ⅱの丸山涼子さんが音楽を手がけることになる。開 場時間になり、入場列に並んだ。前回同様に、「劇の構造上終了時刻や内容に関してのお応えはできません」「劇場内には、狭いところや天井の低いところがあります。ケガなどなされた場合でも責任は負いかねます」というような注意書きが壁に貼ってあった。そ して並んでいる最中、紙の入った封筒を手渡された。中を見ると、「A-20」「D-15」というような文字が書かれており、それが客席番号であることが記されている。今回は客席があるのだろう。ただし、友達とはバラバラにされるらしい。数 人ずつ会場へ入れられる。中に入ると、暗く狭い通路。今度はイントレ(鉄パイプを使った建築用の足場)が用いられ、複雑に入り組んだ通路になっている。またしても迷路だ。前回と違うのは、スタッフの誘導により、客の順路が決まっていること。また、そこかしこにいろんな種類の衣装に身を包んだ役者がいて、そのパフォーマンスを見ながら、客が進んでいくことである。いわば裏「イッツ・ア・スモールワールド」だ。い まいち記憶が定かではないので、当時黄色舞伎團2が発行していた新聞NEWSPAPERに掲載された『B-DAMAGE』の劇評より記事を引用する。「入口から中は、もう迷路で、階段を昇ったり降りたり、ときにはかがみこんで板の下をくぐりぬけたりしている内に、距離や広さの確認ができなくなってきました。通路のあちこちには、クジャクのような衣装を来た少女がいて、人形だろうかと思って立ちどまると、不意に微笑んで動いたり、目隠しをした学生服の少年が、眠っていた過去から呼び醒まされて立ち現れたように歩いていたり、ヨーロッパの古い絵本に載る旅芸人の一団がやってきた、と思いたくなるような人たちがいたり、しました」(岸田理生「アリスの時間」より) し ばらく迷路を進むと、ゴールに着いた。そこは暗くて狭い小さな部屋。停電したエレベーターのよう。僕を含む数人の客は、皆、無言だ。しばらくすると壁が上昇し、客席が四方に現れた。何という演出! ピラミッドを逆さにしたようなコロシアム型の客席の中心に自分たちがいるのだと、ここで初めて分かる。客席には既に先客がいた。「まず観客は迷路のような会場内に、屠殺場に向かう羊さながらに投げ込まれ、断続的に繰り返される俳優のパフォーマンスを見ながら進むのだが、やがていきどまりの暗く狭い密室に辿り着く。その牢獄状の部屋でこれからどうなることか、何を見せてくれるのかと思い煩っていると、四方の壁が上昇していき、壁のむこうがコロシアム風にせりあがった客席で、自分たちが舞台の中心に位置していることに気づかされる。ようするに同じ経過をたどって先に入場した観客に、かれらと同様に密室のなかで困惑するわたしたちが見られていたわけだ」(同前・松井健太郎「治療する演劇」より) 「 紙に書かれた座席番号へお座りください」とスタッフに則され、それぞれ座席に座る。僕も座る。予想通り友達とは離れた場所になった。そして皆、次にやってくるグループが箱から出て戸惑う姿を、四方の客席から鑑賞することになる。何 度かそれが繰り返され、僕たちが入ってきたコロシアムの中央に板が載せられて、中央の舞台がほんの少しだけ広くなった。とはいえ会場は狭く、対面の客席が異様に近く、他の客の表情がはっきりと見える。どうやら、全員がこのコロシアム型の劇場に入場したようだ。

コ ロシアムの上の方から、役者が登場する。奇抜な衣装を着た男性が叫ぶように台詞を吐いては消える。蝋燭を手に持った複数の女性による会話らしきものもある。そんなパフォーマンスが矢継ぎ早に繰り返される。意味は分からない。ただ、言葉は相変わらず自閉的だ。ま た、途中、他の客だと思っていた人が立ち、席を移動したり、何か台詞めいたことを言ったりしていた。サクラがいる。しかも何人も。『架空の花』でもそうだったけれど、それまで客だと思っていた人が役者だと分かるのは怖い。し ばしのパフォーマンスが終わると、役者はこの空間からいなくなり(要するに客同士が相対する形)、アナウンスが流れてきた。「A-1の方と、C-20の方、座席を交換してください」 指 名された客は戸惑っていたが、もう1人の方が自分の方に向かってくるものだ

から、お互いにアイコンタクトしつつ、席を交換する。それを他の客は、じっと見守っている。矢継ぎ早に次のアナウンス。「B-15の方と、D-8の方、座席を交換してください」 こ こから、何度か同じような指示があった。何度目かで僕も指名され、だれかと席を交換した。皆、文句も言わずそれに従い、その間は他の客から見られる側になっている。そして、座った途端客になり、他の客が立ち上がって席を移動するのを見る側になる。さらに客いじりは続く。「A-20の方とE-21の方、お立ちください(男性客2人がそれぞれ立ち上がる)。上半身の服を脱いでください」 お 互いに知り合いではないだろう男性客2人は困った表情を浮かべていたが、空気を読んでか1人がシャツを脱ぎ始め、もう1人も脱いで上半身裸になった。すかさず役者がカメラを片手に登場し、彼らに向ける。「チーズ」の声に、2人の半裸はなぜかピースサイン。一連の行為を見守っている観客から笑いが漏れる。すぐに役者は捌けていった。今 度は、カレーライスの皿を持った別の役者がコロシアムの中央にやってきた。役者は四方の客を見渡し、1人の女性に目を向けると、彼女に皿を手渡す。そしてうなずいた。手渡された女性は、無言の役者にじっと見つめられている。仕方なく、女性は衆人環視の中でカレーライスをほうばった。会場は沸く。一口食べたら、役者は皿を引き取り、去っていく。「C-30の方、お立ちください」 次 は何だろうと思っていたら、さらに別の役者が登場し、C-30の年配の男性にマイクを向けた。「憲法第九条に関して、あなたの意見を述べてください」 他 の観客は、固唾を飲んでマイクを向けられた年配の男性を見守っている。しかし男性は、躊躇することなく持論を語った。意外に論点も話し方もしっかりしたものだったので、スピーチが終わった後は拍手が沸き起こった。でも、彼はサクラの可能性もある。他 にもいろいろと客がいじられる場面が続いた。全く意味が分からない。僕は他の客がいじられているのを楽しみながら、反面、いつ自分が指名されるかと怖がっていた。この空間では、観るのも観られるのも観客なのだ。無 音だった会場に、突如ヒーリング音楽が流れる。会場の照明が落ちていく。そして、今までよりもゆっくりとしたアナウンスがあった。「目を閉じてください……あなたの子供のころを思い出してください……お母さんの顔を思い浮かべてください」 今 度は会場全体への指示だ。僕も目をつぶり瞑想してみる。その間も、アナウンスは続いている。具体的な言葉は覚えていないけれど、自己啓発セミナーで行われているような、精神に訴えかける内容だったと思う。しばらくすると、会場のあちこちから鼻をすするような音が聞こえてきた。本当にアナウンスが客の心に刺さったのか、それともサクラなのか、分からない。「……ゆっくりと、目を開けてください」

指 示通り目を開けると、しゃがんでこちらを見つめている女優が目の前にいた。黒い服を着ているようだが暗いのでよく分からない。彼女は視線を一瞬たりとも離さないので、僕はたじろぐばかり。これが、『架空の花』以前の公演でも行われていたという「視線のシーン」か。僕にとってはこれが初めての体験だったが、一対一で役者に見つめられるのはとても照れるし緊張する。周りをチラ見すると、大勢の役者が会場内に入ってきたようで、それぞれ観客と見つめ合っていた。アナウンスは終わっていたが、ヒーリング音楽は続いている。郷に入れば郷に従え。僕も負けじと、彼女を見つめ返した。無言で人の目を見つめることなんて普段ないだけに新鮮だ。普段の生活では、他人と偶然目が合うと逸らしてしまうが、その真逆の行為を続けているのだから。見 つめ合ったまま、彼女が徐々に近付いてきた。顔同士が接近するぐらいに。そこまで行くと、「人の顔ってこんなだっけ?」とゲシュタルト崩壊を起こしかける。でも、女優が見つめ続けているので、僕も視線を逸らさない。どのぐらい時間が経ったのだろう。数十分は経っているはずだ。いつしか、僕は妙な感動を覚え始めた。人と長い間視線を合わせることが、こんなにも心が動かされるものだったとは知らなかった。ぼんやりとしていると突然、彼女は視線を、僕が手に持っていた封筒(最初に渡されたあれだ)に向け、封筒を奪い取り、口で加えてビリビリに破いた。そして彼女はまたも視線を僕に合わせて、ゆっくりと顔を近付け、ディープキスをしてきた。突然のことに驚いたが、僕はそれまで長い間視線を合わせてきた彼女のことが愛おしく感じ、その時間を過ごした。…… そこからどうやって舞台が終わったか、全く覚えていない。あまりに衝撃的な体験のため、記憶が飛んでしまったのか。それとも、黄色舞伎團2の自己啓発セミナーによってマインドコントロールされたのか。気付くと、ぼーっとしたまま、友達と帰り道を歩いていた。友達の感想や何を語りあったかは、全然記憶にない。ただただ、「観客が観客を見る」「役者と一対一で見つめ合う」この異常な体験に興奮していたと思う。◇ 先 日、OM-2主宰の真壁さんに会ったことを前回書いたが、25年前の『B-DAMAGE』で僕が体験したことを話したところ「よく覚えていますね」と感心された。『B-DAMAGE』に関して、真壁さんもあまり記憶がないようだが、いくつかの話を聞いた。例えば、導入部分の迷路は『架空の花』の発展系ということだ。これが後にさらに発展し、数十人の役者が参加した大規模公演『Q←→千億の月』(法政大学ホール/1989年12月)につながっていく。話の中で一番驚いたのは、観客の何人かには、「指示」の入った封筒を事前に渡していたということだ。そこには「合図があったら歩き回る」などの指示が書かれていて、観客のほとんどは素直に従っていたという。だから、サクラがたくさんいるように思えたのだ。また、紙による指示ではなく、カセットレコーダーを渡していた観客もいたのだという。観客がレコーダーをあるタイミングで再生すると、やはり指示が出て、サクラのような動きをしていたらしい。これらは、「観客を役者にする」手段なのだろう。これは25年経って初めて知った。ち なみに、後半の視線のシーンは、細かく演出しているわけではなく、何をするかはそれぞれの役者に任せていたとのこと。僕が女優にキスされたことを話すと、真壁さんはびっくりしていた。実は、もっとすごいことが行われていたのかもしれない。◇ 今 回も公演の内容について、事実と違う点が多々あるはず。むしろ台本を読んでいないので(真壁さんに台本を見せてほしいとお願いしたところ、恥ずかしいから無理と断られてしまった)、かなりの部分のディテールはフィクションだ。1年半後の再演時(『B-DAMAGE 3108』)の体験ともごっちゃになっている。でも、雰囲気をつかんでもらえれば、それでいいのだ。※インターネット黎明期の下記のレビューを少しだけ参考にしました。 > Link

『ゴドーを待ちつかれて』 1990年9月5日(水)~16日(日)@田端die pratze 大塚正美 3部作③ 目隠しをされバスに乗せられる!? OM-2(旧名/黄色舞伎團2)『ゴドーを待ちつかれて』について 大塚正美(編集者) 引 き続き1980年代末~90年代半ばに活躍していた前衛劇団、黄色舞伎團2の話。あれからさらに僕は主宰(現OM-2)の真壁茂夫さんに話を伺う機会をいただいた。その際、僕のリクエストに応じるかたちで、当時を知るスタッフである小田善久さん、内海力王さんにも同席していただき、記憶を掘り起こしてもらった。当時の一介のファンにもかかわらず、とても親切にしてくれる皆さんに恐縮しきりである。 ◇ さ

て、今回は『ゴドーを待ちつかれて』という公演について。前回までに紹介した『架空の花』『B-DAMAGE』で、観客動員数を増やしてきた黄色舞伎團2は、法政大学大ホールにてさらにキャパを広げた『Q←→千億の月』(1989年12月8日~12日)を上演する。100人規模の出演者がいた大仕掛けのこの公演についてはまた後日触れるとして、その次回公演が翌年の『ゴドーを待ちつかれて』だった。黄 色舞伎團2は1990年8月~10月にかけて、自身の劇場である田端ディー・プラッツにて、前衛的な劇団やダンスカンパニーを集めた「MENTALLY SHOCKING ARTS COLLECTION ’90」というフェスティバルを開催。『ゴドーを待ちつかれて』はその中の一演目で、公演日程は1990年9月9日~16日というロングランだった。い きなり結論から言ってしまえば、僕はこの公演を観ることができなかった。当 時アンケートで劇団に住所を知らせていた僕の元へ、『ゴドーを待ちつかれて』の案内ハガキが郵送されてきた。そこには、「劇の構造上、人数に制限があります。電話予約のない方および指定時刻にお越しになれない方は、御入場をお断りすることがあります」と注意書きが小さく書かれていた。また、「前回の公演の際、御入場できなかった御客様に深くお詫び申し上げます」という記述もあった。 ↑送られてきた案内ハガキ。「追加決定」のスタンプも押してある。

↑送られてきた案内ハガキ。「追加決定」のスタンプも押してある。

観 客が増えてきたことは実感していたので、これは売り切れてしまうかもしれないと焦った僕は、ハガキを見てすぐ、記されていた予約番号に電話をかけた。しかし電話の相手は、「申し訳ありません。少人数制のため、すぐに予約が埋まってしまいました」と言う。また、「あとは当日来ていただいて、キャンセルがあった場合に入場いただけます」とも。売り切れたと聞いて余計観たくなるのは人情。キャンセル待ちをして見ようと思った。僕 は公演初日、友達を誘って、開演時間の2時間ほど前に会場に行った。受付でキャンセル待ちをしたい旨を伝え、イスに座って待っていた。待っている間、どんな公演なのか想像を膨らませていた。僕ら以外、他に客はいない。なのに開演時間直前、スタッフの方に「申し訳ありません。キャンセルはありませんでした」と言われ、帰されてしまう。あ きらめきれない僕は、次の日も友達と会場に行った。だが、キャンセルは発生しなかった。僕は2日続けて無駄足を踏んでしまったのだ(まあ、それだけ暇だったとも言えるが)。もう無理だろう。会場の田端は、僕の家から1時間もかかる。友達とともに、もうこの公演を観ることをあきらめる決断をし、それ以降の日程は、会場には向かわなかった。ほ どなくして、雑誌『演劇ぶっく』にて、『ゴドーを待ちつかれて』のレビュー記事を見かけた。以下に引用する。「チケットを求める段階で、電話で日時の予約以外に集合場所などのこと細かな約束がなされる。それに従い会場に出向くと観客たちは目隠しをされバスに乗せられる。途中、記念撮影をされ、錠剤を飲まされる。そして見知らぬ倉庫に降ろされ、放し飼いにされた鳥の中に置かれノイズを聴かされたり、パフォーマンスやビデオを観せられる」(本文より/中川亜弓)

こ れは体験したかった……と痛切に思った。迷路劇場、集団催眠劇、檻など、いろんな仕掛けをしてくる彼らが、次に向かったのは劇場の外だったのだ。なんて刺激的な公演だったんだろう。まるでミステリーツアーだ。バスの中では何が行われていたのか? 錠剤にはどんな作用があったのか? 想像すればするほど悔しくなる。どうしてもっと早くこの公演のことを知っていなかったんだ!と相当悔やんだ。 これ以降の黄色舞伎團2の公演には必ず足を運んでいたのだが、『演劇ぶっく』のレビューを読んで、『ゴドーを待ちつかれて』は、どうしても観たかったけど観れなかった演劇として、しばらく僕の心に引っ掛かっていた。もちろん、一緒にキャンセル待ちした友達にもこの話をして、一緒に悔しがった。 唐 突だが、それから20年後の2010年。黄色舞伎團2が劇団名をOM-2に変えたころから、公演数が極端に減ったために、僕はほとんど観に行ってはいなかったのだけれど、ふとしたきっかけで主宰・真壁茂夫さんの著書『「核」からの視点』が発売されていることに気付いた。早速購入してみると、カラーグラビアで黄色舞伎團2の当時の公演の様子が紹介されていたし、本文にも、随所に黄色舞伎團2の話が出てきた。今の真壁さんの考えにも興味をそそられ一気に読んだのだが、本の最後に真壁さんの「公演歴」がリストになっていた。『架空の花』や『B-DAMAGE』のことも載っている。読み進めると、件の『ゴドーを待ちつかれて』についても記述もあった。下記がそれだ。僕は目玉が飛び出る。 一九九〇年 ◆架空の公演『ゴドーを待ちつかれて』(田端die pratze) 『ゴドーを待ちつかれて』 は何と「架空の公演」だったのだ! 騙された。何と20年越しで。メディアを巻き込んで、実際には行われていない演劇なのに、雑誌にレビューだけ載っていた。どおりで、会場では他の観客を見なかったし、キャンセル待ちもなかったわけだ。20年越しで騙されるとは、例えるなら、父親に隠された愛人の子がいて、大人になってから「実はおまえに兄弟がいる」とカミングアウトされるようなものである。これには本当にやられた。

最 近、真壁さんと初めて話をして、僕が『ゴドーを待ちつかれて』の予約を取ろうとしたこと、無駄なキャンセル待ちをしたこと、そして見事に騙されたことを20年以上経ってから伝えると、真壁さんはとてもうれしそうな顔をしていた。「してやったり」といった感じだろう。ツイッターに「何十年経って、公演が完結した」とまで書いてくれた。その通りなのかもしれない。僕は当時、出るはずのないキャンセルを待っていた。再演されるのも待っていた。そして、待ちつかれた……ということが今になって分かったのだから。ほ かにも『ゴドーを待ちつかれて』に関して、真壁さんたちはこんな裏話をしてくれた。*公演前に各雑誌の編集者や評論家を呼び、架空の公演内容についてのディスカッションが行われた。その後、実際に会場で、「難癖をつける客がいたらどうするか」などのシミュレーションもした。 *誰も見ることができない演劇なのに、5,000枚の案内ハガキを一気に配った。 *内海力王さんは、当時この公演で電話予約やキャンセル待ちを断る役目をしていたという。キャンセル待ちのリピーターもいて、「かわいそうに」と思っていたとのこと(!)。 *当日、キャンセル待ちをしている人に架空だと怪しまれないよう、あたかも公演をやっているかのように受付の奥で音を出したり、会場から見える離れた場所に劇団員を立たせたりしていた(僕は全く記憶にないが)。 *協力者である編集者や評論家は、いろんな媒体で勝手に想像した公演内容をレビューした。「マイクロバスで運ばれた」だけでなく、「トイレでずっと待たされた」「最後に鉄パイプが振ってくる」といったレビューがあったという。 *協力者たちは面白がって、『ゴドーを待ちつかれて』を『ぴあ』や『演劇ブック』など雑誌の演劇年間ランキングに投票。第1位に選ばれるほどの得票数を得ていたはずだが、中途半端な順位だった。これは雑誌の年間ランキングが編集者によって操作されていることの証明にもなった。 真 壁さんは著書でネタバレをするまで、この公演が架空だったことは墓場まで持っていくつもりだったという。知らなければ知らないで、伝説の演劇として僕の記憶に残っていたかもしれないが、知ってしまった今は「悔しい」というより、「お見事でした」と言うしかない。いや、伝説であることには変わりはない。僕はこの公演を観ることはできなかったが、架空であることを前提にすれば、実は十分に体験したとも言えるのだ。この公演は、「インターネットがなかった時代だからこそ成立した参加型演劇」ということになるだろうか。◇ 『ゴドーを待ちつかれて』 で記録したいことはこれで全部。どうか、僕が受けた衝撃が少しでも伝わりますように。

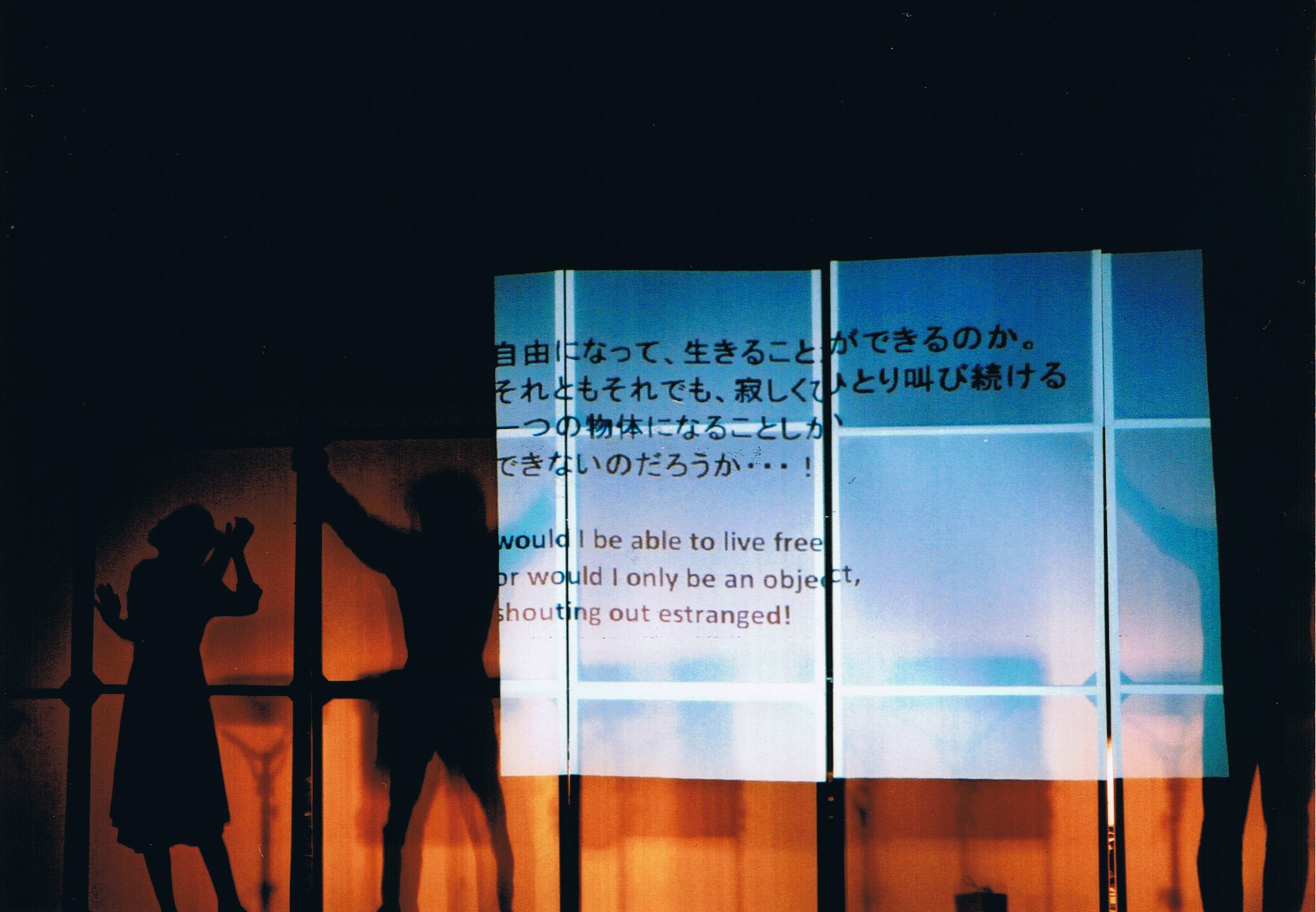

OM-2 論考 オブセッションから詩が生まれるとき 芦沢みどり(批評家・戯曲翻訳家) 子 供の頃、暗闇が怖かった。でも好奇心にかられて闇をじっと見つめていると、何も見えない怖さは消えて、闇はすべてを包み込んでいる世界のような気がしてきた。子供がそんな言葉を持っていたわけではないが、それはたった一人で世界と向き合う認識のしかただったように思う。OM-2の舞台を観たあとはいつも、あの暗闇を思い出す。 撮影:田中英世 彼 らの作品には特定のストーリーやメッセージがない。舞台で展開されるのは俳優たちの身体表現を中心としたパフォーマンスだが、これも特定のコンセプトなり情緒を表現しているようには見えない。たとえば佐々木敦という劇団の中心的な俳優は、ときに所在なげな、踊るようなしぐさをするが、それは通常の演劇で見る俳優の演技やダンスの踊り手の動きとはまるで違う。劇団主宰の真壁茂夫によると、これらの動きは演出家である真壁が決めるのではなく、あくまでも個々の俳優の内面から出て来た表現を彼がまとめるに過ぎないのだという。(真壁茂夫著『「核」からの視点』) 撮影:塚田洋一 俳 優たちの内面を観客は知るよしもないが、その素に近いゆっくりとした動きはこちらの内面も刺戟するらしい。ふとした表情の変化や奇妙な指先の動きなどに触発されて、記憶の断片や絵画の一場面が意識の表層に浮かび上がっては消えて行く。ゆったりと流れる時間には、観客も束縛から解放されて自由に空想にふける余白がある。だ がこのスローな展開は、ある点まで来ると沸点に達した液体のように、激しい表情を見せ始める。過激な舞台表現は執拗に続き、暴力性さえ帯びて来る。表現として計算された過剰さというよりは、オブセッションに近い印象だ。それまで舞台の展開につかず離れず内面の旅をしていた観客は、この急変にショックを受ける。なかば呆然として過激さがエスカレートしてゆくのを見ているうちに、それまで浮かんでは消えていた何かが言葉になり始める―――現代社会への不安。疎外感。孤独。怒り。失われゆくものへの鎮魂の想い。これらの言葉が身体的な痛みの感覚を伴って、頭の中でくっきりとした形になる。舞台から詩が立ち上がる瞬間だ。OM-2 の作品はお世辞にも洗練されているとは言えない。荒削りで不器用で素っ気なくて。だがそれは彼らにとって意味のあることなのかもしれない。つるりとした美しいだけの表面に覆われた現代社会。そこで窒息しかかっている人間への共感と救済を手探りで探しているのがOM-2の舞台だからだ。美しいだけのものなんかクソくらえ!無になって世界と向き合おう!

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||